なぜリピートにつながらないのか まず明確化すべきポイント

今や、当たり前の販路となりつつあるeコマース。しかし、その分ライバルが増加し、売上が頭打ちになっているケースは珍しくない。自社なりの運営方法を模索し続けている人も、多いのではないだろうか。

様々な企業のECモール運用や広告運用、フルフィルメント面のサポートといったEC総合支援を手掛けるいつも.は、2007年の創業以来、1万3,000件以上の支援実績を有するなど、多くのブランドの成長を支えてきた。昨今は、2025年6月30日に日本でサービスを開始した「TikTok Shop」活用をはじめ、ソーシャルコマース支援にも力を入れている。これらの経験で培われたノウハウをもとに、田中氏はEC市場が直面している課題の解説から講演を始めた。

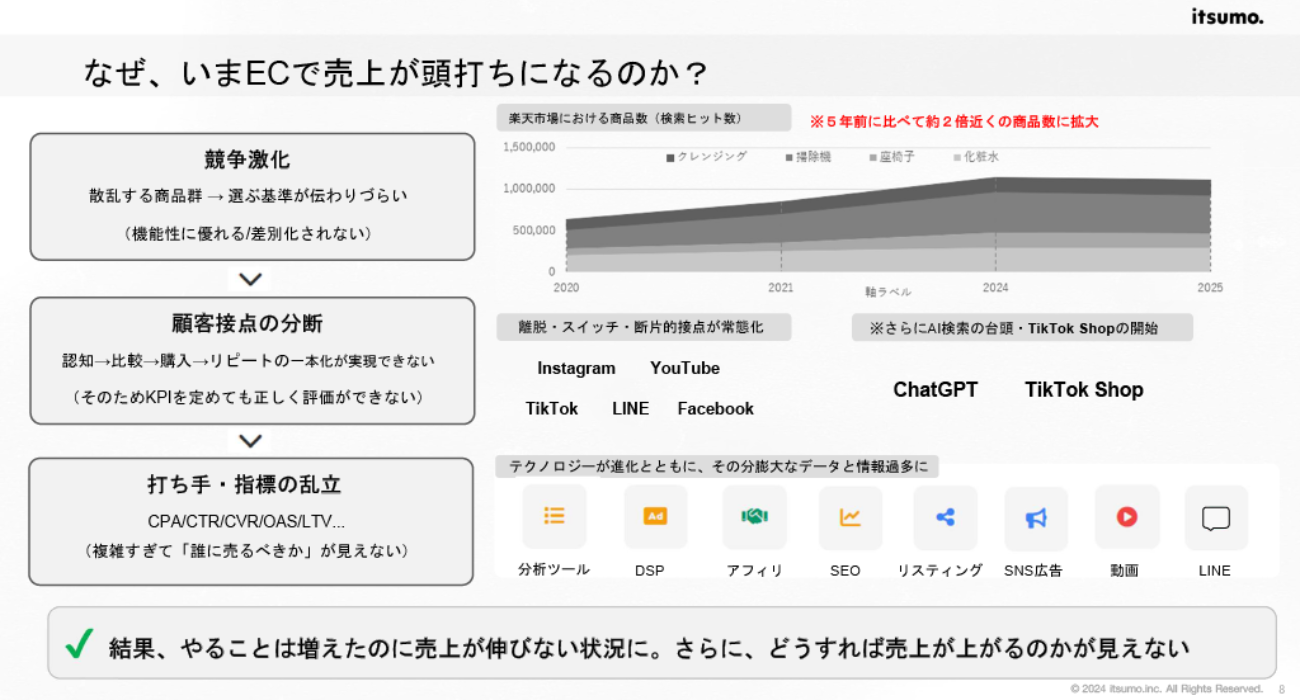

「売上成長を阻む大きな要因は、やはり競争の激化です。楽天市場で販売されている商品数は、5年前と比べて約2倍にも増えています。それだけ、ブランドが増加しているのです」

加えて、「顧客接点の分断」も解決すべき課題の一つだ。従来は、広告やECサイトを通じて、認知・比較・購入・リピートといった流れが生まれていた。ところが昨今は、SNSの普及によって、顧客が情報を得る場所が多様化している。つまり、離脱やブランドスイッチのきっかけが増えたといえる。

さらには「ChatGPT」などによるAI検索の利用も増加傾向にあるという。「今後は、AIに選ばれる施策も考えなければならない」と田中氏。そうした中、「TikTok Shop」のサービスが日本でも始まるなど、国内のEC市場は大きな転機を迎えている。

このように顧客との接点が増えると、マーケティング施策の効果をはかるのも容易ではない。田中氏は「様々な指標が乱立している」と指摘する。

「現場では『どの数字を見れば良いのかわからない』という声も多いです。施策が複雑になりすぎて『誰に売るべきか』が見えないまま実行しているのが、現状だといえます」

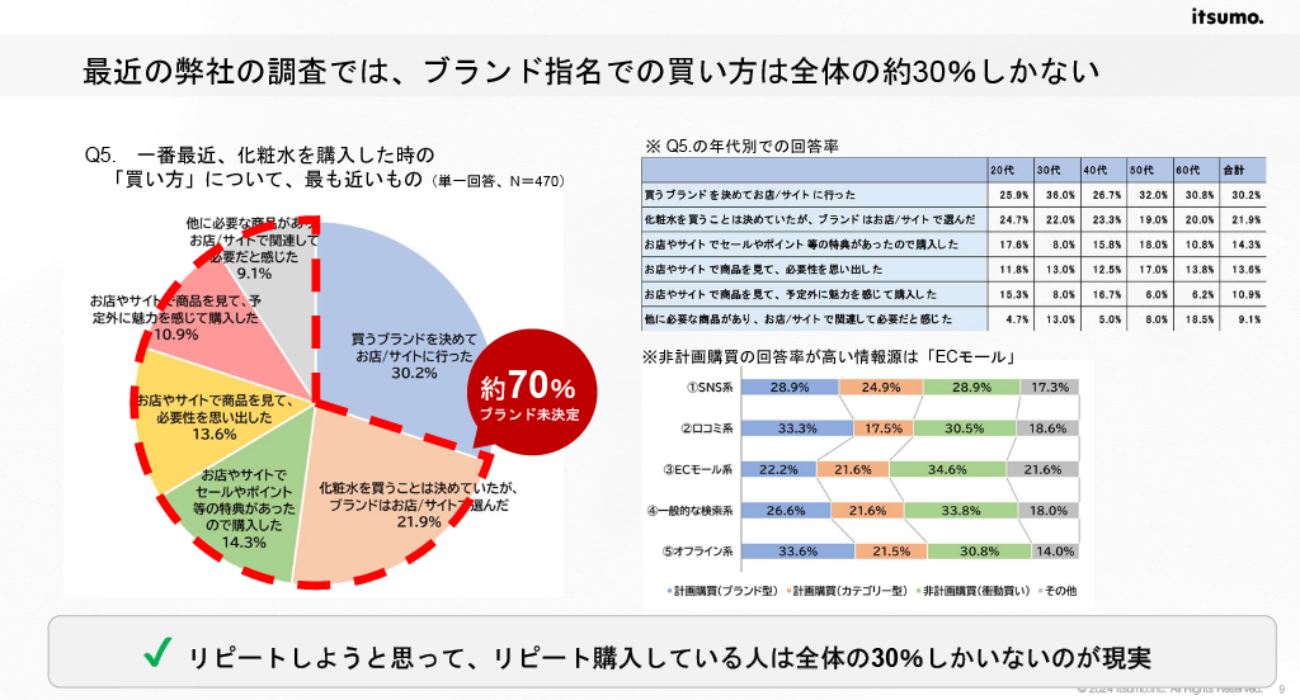

その上、いつも.の調査によると、顧客が「ブランド指名」で買い物をする割合は30%にとどまる。残りの70%は非計画購買だ。

「今後、生成AIやTikTok Shopの台頭で、ブランドを決めないで買う“衝動買い”がさらに増える可能性があります。それにより、リピートの促進はより難しくなるでしょう」

従来のやり方では、この変化に太刀打ちできない。実際、毎年同じようにPDCAを回して結果につながらず、疲弊しているEC・マーケティング担当者も多いだろう。では、現状を打破するためには何が必要なのか。

「施策の成果が得られないのは、部分最適だからです。本質を置き去りにして、数値ばかりを追う習慣が根付いている。それが、EC運営の現場の現実ではないでしょうか。重要なのは、顧客との直接的な関係構築です。マーケティングは、買ってもらう相手の明確化から始める必要があります」

本来アプローチすべき層はどれ? マーケティングの落とし穴

「データを起点とした一般的なマーケティングでは、施策を『どうやって(HOW)』行うかが先行しています。しかし、強いブランドを作るには『誰に(WHO)』の明確化が不可欠です。意味のない数値の列挙は、もうやめましょう。マーケティングは本来、もっと簡単でおもしろいものでなければなりません」

会議で数字だけを共有していないだろうか。施策が複雑化し、何をすべきか迷いが生じていないだろうか。競争激化の中で判断ミスが許されず「とりあえずやってみる」というチャレンジ精神を忘れていないだろうか。これらの“あるある”な課題の解決策について、田中氏はこうアドバイスする。

「売上をシンプルな構造に分解するのがポイントです。すると迷いがなくなり、判断が容易になります。フォーカスすべき作業にリソースを割け、結果的に売上の最大化につながるでしょう」

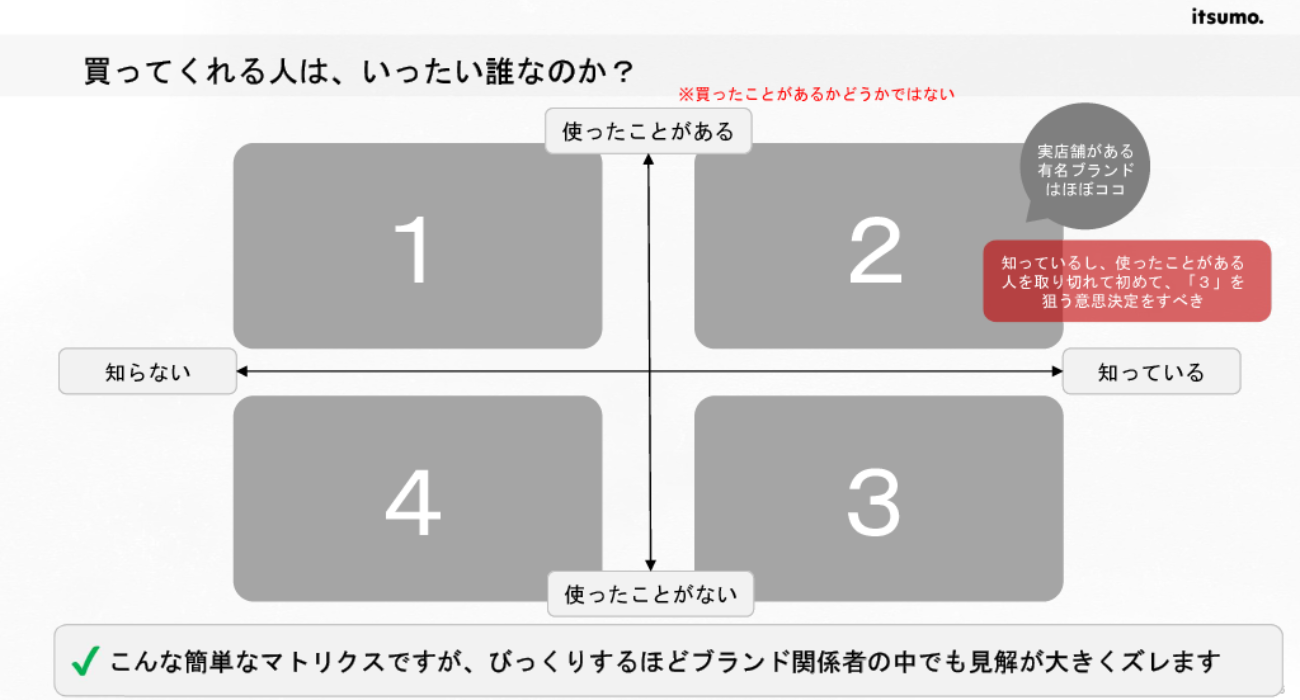

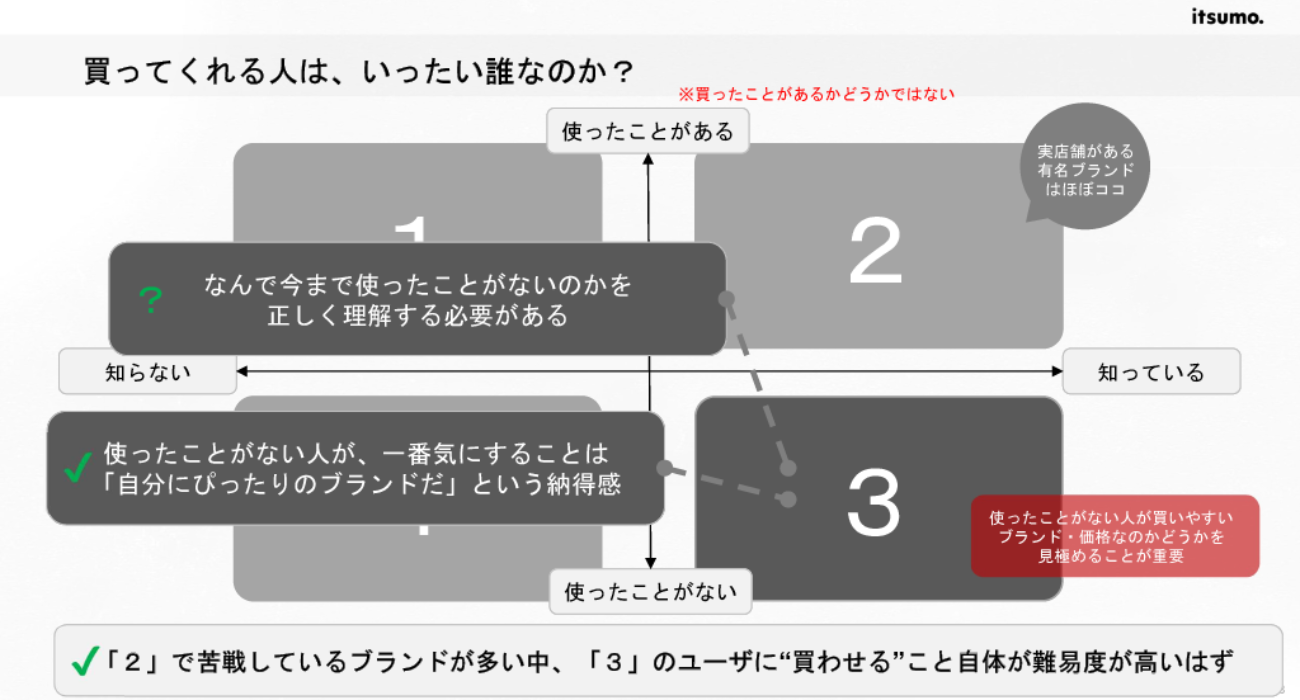

マーケティングのスタート地点である「誰に売るか」。田中氏は、4象限マトリクスを提示しターゲットの定め方を説明した。

縦軸は、そのブランドの商品を「使ったことがある」「使ったことがない」、横軸はブランドを「知らない」「知っている」。つまり、左上が「知らないが、使ったことがある」、右上が「知っていて、使ったことがある」、右下が「知っているが、使ったことがない」、左下が「知らなくて、使ったことがない」となる。この中で、どのターゲットを強化するべきかを見極めなければならない。

「実店舗がある有名ブランドは、ほとんどの購入者が右上の『知っていて、使ったことがある』人です。その層と十分に関係を構築した上で、初めて右下の『知っているが、使ったことがない』層にアプローチするのです」

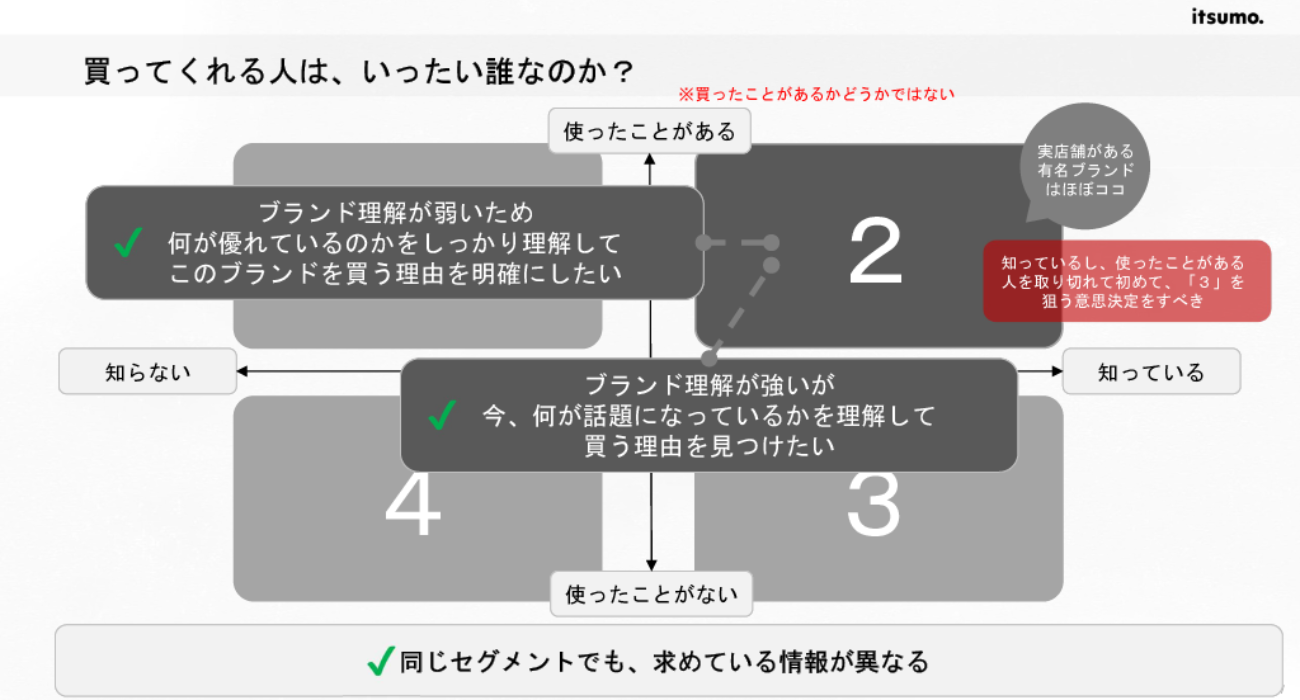

右上の層をさらに分解すると「ブランドへの理解が浅いため、何が優れているのかを把握して、買う理由を明確にしたい人」「ブランドへの理解は深いが、今、何が話題になっているかを知って、買う理由を見つけたい人」だと考えられる。それぞれが求めている情報に合わせて、商品詳細ページやランディングページを作成する流れだ。

また、右下の「知っているが、使ったことがない」層は、多くのブランドがアプローチしたいターゲットだという。しかし、田中氏はそのリスクを指摘する。

「百貨店にも出店している有名ブランドなのに、該当のターゲット層の人はなぜ使ったことがないのか。理由を言語化できるブランドは非常に少ないです。それにもかかわらず施策を実行しても、マーケティングの効果は得られません」

二つのターゲット層の求める情報は、大きく異なる。一方で、マーケティングの現場ではどちらも重要顧客と認識されるケースも少なくない。

「どちらも追いかけているうちに『何にフォーカスするのか』が少しずつずれていき、結果的に売上につながらない。これが、よくある失敗パターンです」

再購入を実現するPDCAの回し方 重要なのは顧客の母数ではなく○○

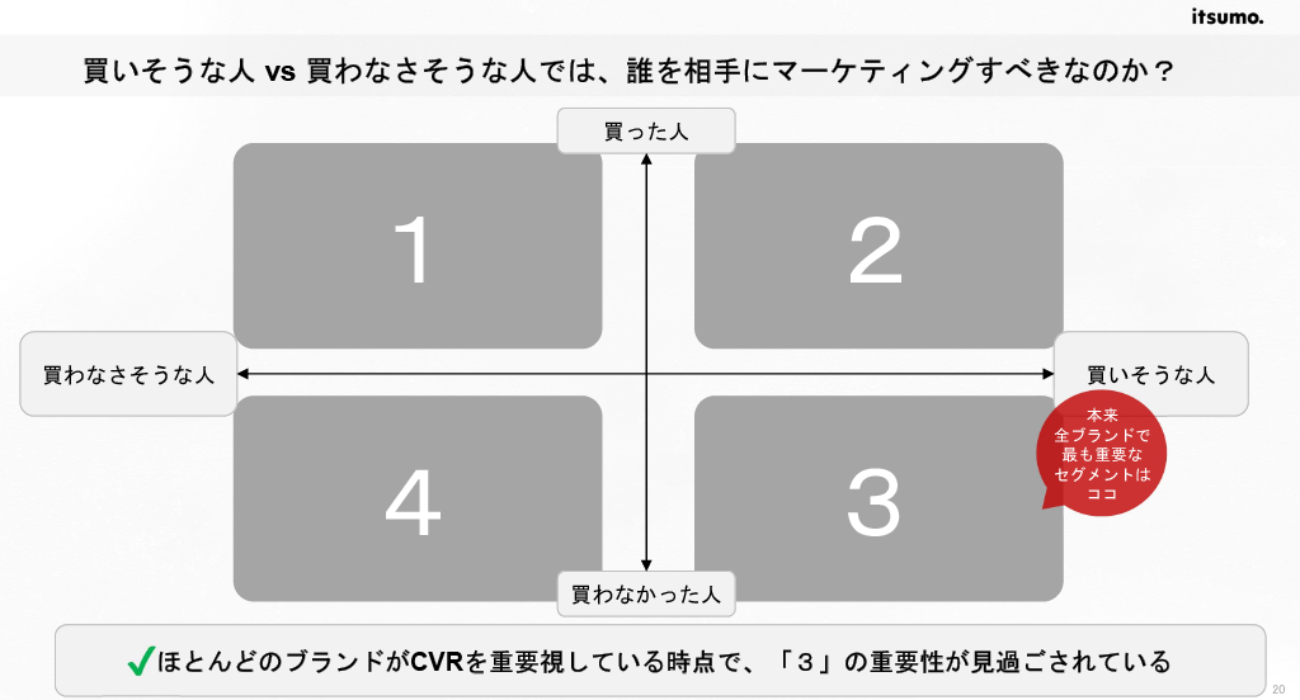

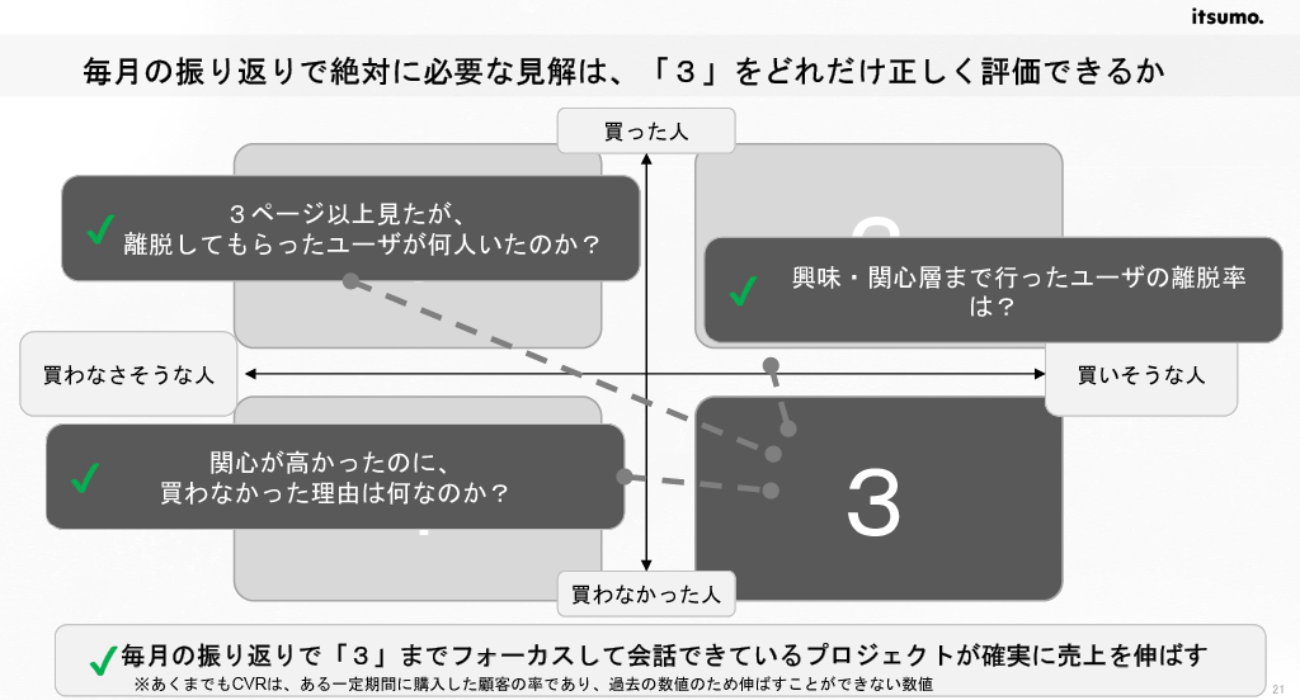

続いて田中氏は、「毎月の振り返り」で活用する4象限マトリクスを提示した。

縦軸は今月商品を「買った人」「買わなかった人」、横軸は「買わなさそうな人」「買いそうな人」と設定されている。毎月の振り返りでは、「買った人」のデータについてよく議論されるだろう。一方で、売上を増やすには「買いそうだが、買わなかった人」が最も重要だという。

たとえば、自社ECサイトを3ページ以上閲覧したものの、離脱してしまった顧客が何人いたのか。関心が高かったのに買わなかった理由はなんなのか。分析ツールだけでなく、アンケートデータも活用しながら見極める必要がある。

「毎月の振り返りでここまで細かく議論できているプロジェクトは、高い確率で売上を伸ばしています」

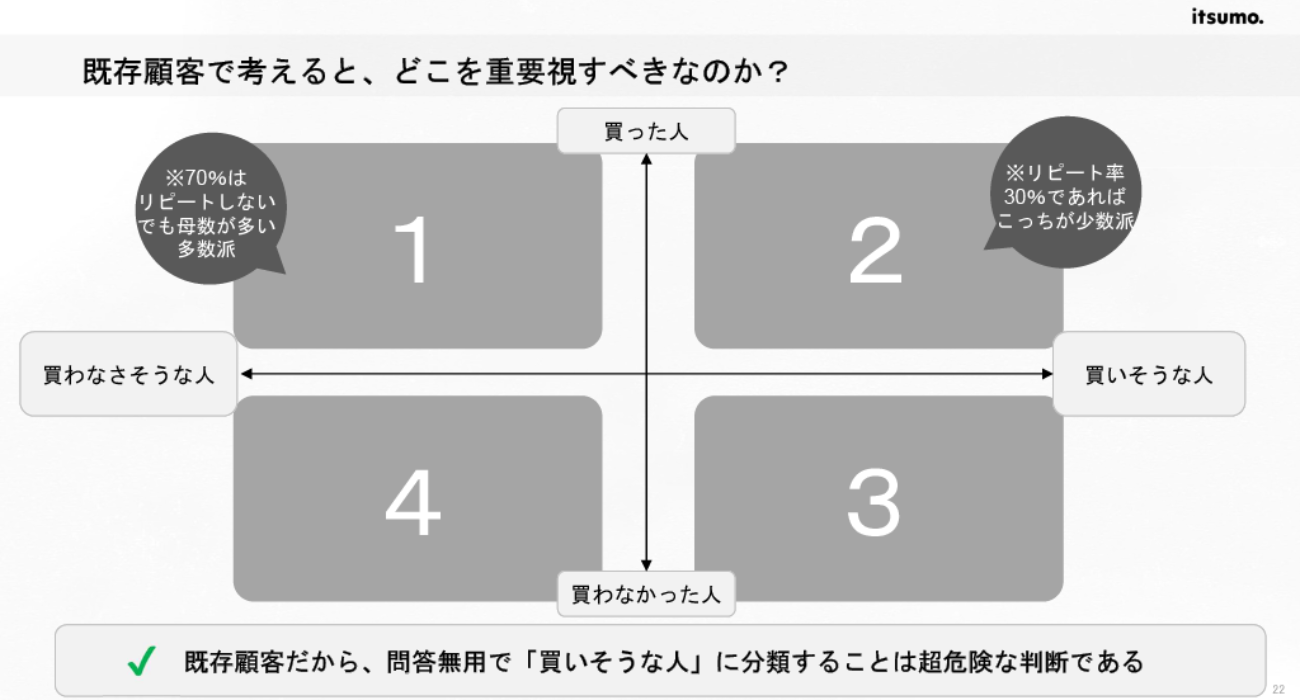

その上で、次回買いそうなのか、買わなさそうなのか、「買った人」の中でどの層を重視すべきかを検討する。

「平均的なリピート率は30%です。つまり、今月買った人でまた買いそうな人は少数派といえます。そのため、買わなさそうな人にフォーカスして、リピート率を改善しようとするブランドが多く見受けられます。しかし、本当にそれが正解なのでしょうか」

田中氏は「買いそうな人の買う確率を高めるのが、本来のマーケティング」と強調した。対象となる人が少数であっても、可能性が高いほうをターゲットとして設定する、ということだ。

そこで「コミュニティ化」がキーワードとなる。ブランドと共通の関心・目的・価値観をもつ人たちと適切なコミュニケーションを取り、関係性を構築する。これが、シンプルでありながら今求められている戦略だという。

こうした顧客を的確に見つけ、アプローチできるように、いつも.は様々な角度から支援を行ってきた。たとえば、レビュー分析とアンケートによって、どのような属性の人がどの程度いるのかを可視化。「検討層」の未購入理由まで把握し、施策を細かく提案している。

「ブランドには、アウトプットから深く考察できるマーケターが必要です。当社はスピード感をもって状況を把握し、売上拡大のチャンスを見極められる状態を作る自信があります」

また、同社はAmazonの出店において見るべき指標を一元的に管理・可視化する「itsumo.dashboard」も新たにリリースした。今後も、素早くアクションを起こすための分析や提案を強みに、EC拡大をサポートしていく考えだ。田中氏は、最後に改めて選ばれる理由を設定する重要性を語り、講演を終えた。

「リピート購入にはトリガーがあります。どのようなきっかけと記憶によって、ブランドを思い出し、再び購入するのか。それを調査し、ブランドの強みを生かすコミュニケーションを図りましょう」

ECビジネスのあり方を変える、無料のAmazonマーケティングツール

Amazon運営で見るべき指標を一元で管理・可視化。煩雑なデータ集計作業をスキップし、最適なアクションを素早く導き出すことができます。 登録・ご利用は無料。アカウント開設など、詳細は専用サイトをご覧ください。