“品ぞろえ”が差別化の鍵 商品拡充のハードルを下げるには

「マーケットプレイス」という単語を聞いたことがあるだろうか。自社ECサイトを運営している企業のプラットフォーム上に、セラー(他社)が出品するビジネスモデルを指す。商品が購入されると、セラーが顧客に直接発送。また、マーケットプレイスを運営している企業に、手数料を支払う。

このビジネスモデルを実現するソリューション「Mirakl Platform」を提供しているのが、仏・パリ発のMiraklだ。世界450社以上を支援しており、同ソリューションを通じてマーケットプレイスに出品しているセラーは10万社以上。日本でも、株式会社アイリスプラザや株式会社ニトリ、株式会社サッポロドラッグストアーなどが、Miraklとともにマーケットプレイスの構築に取り組んでいる。内藤氏は、このビジネスモデルが必要な背景として、まずEC市場の現状に触れた。

McKinsey Global Instituteのレポート「The next big arenas of competition(PDF)」によると、グローバルEC市場は2022年には既に約4兆ドル規模となっており、2040年頃には、3.5〜5倍に成長するという。また、経済産業省「令和5年度電子商取引に関する市場調査」の結果では、日本のEC市場も、EC化率はまだ10%に届いていないものの堅調かつ着実な伸びを見せている。

「世界に目を向けると、BtoC-EC市場は成長・拡大を続けています。また米国では、BtoB企業が自社および他社商品をオンラインで販売するECポータルサイトの構築を検討するなど、新市場開拓に積極的です」

業界を問わず、取引のEC化が全世界で進んでいると理解できるだろう。一方で、市場が拡大すれば、プレーヤーが増え、競争の激化が懸念される。「顧客は多くの選択肢の中から、自身の価値観に合う売り場を探すようになってきている」と内藤氏。

「特定のECサイトで良い購買体験が得られた顧客は、通常よりも購入単価が高いともいわれています。しかし、顧客体験が良くないと、別のECサイトに移動する可能性が十分に考えられます。つまり、ブランドを運営する側にとって、非常にシビアな時代に入っているといえるでしょう」

では、どうすれば顧客の満足度を上げられるのか。内藤氏は「品ぞろえ」だと強調する。

「求める商品を見つけられるかどうか。大変シンプルですが、競争優位性を上げる大きな要因となります」

だからこそ、Miraklはマーケットプレイスの構築を支援している。

ECモールと何が違う? 小売の利益構造を変える三つの理由

マーケットプレイスの説明をとおして、「ECモールと何が違うのか」と疑問に思った人もいるだろう。内藤氏は、二つのビジネスモデルの違いについて「出品か出店か」と説明する。

セラーがECモールで商品を販売する場合は、「出店」という扱いだ。セラー主導で商品表示や販売ページの制作を行う。一方、Miraklが定義するマーケットプレイスでは、「出品」のコントロールを、同プラットフォームを運営する企業が担う。そのため、運営企業からすると商品の追加や変更に柔軟に対応できる点で、拡張性が高いといえよう。自社ECサイトの延長線上に、多様なセラーが自然に溶け込んでいくイメージだ。

アイリスオーヤマ株式会社の自社ECサイト「アイリスプラザ」、西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)の「WESTERモール」はその好例だ。どちらも見た目は独自の自社ECサイトだが、実は並んでいる多くの商品が外部のセラーによって出品されている。

「自社商品と比較しても、表示されるデザインが変わりません。いつもの買い物の中で、自然に外部セラーの商品が目に入る。そんな世界観を構築しています」

継続的にマーケットプレイスに投資を行い、成功を収めた代表的な事例が、米国のスーパーマーケット・ウォルマートだ。2009年に「Walmart Marketplace」を立ち上げ、2016年に事業拡大に向け注力し始めた同社。2019年には、セラー数2万8,000社、商品数4,500万点を超えた。

「欧米では、もはやマーケットプレイスをやるかやらないかという議論はしていません。ビジネスモデルとして機能するという前提のもとで、いかに成長させるかということに焦点が移っていると感じています。やみくもなマーケットプレイス運営ではなく、商品を絞るキュレーション型なのか、カテゴリーや商品を広げる開放型なのか。はたまた、ラグジュアリーな世界観を優先するのか、価格競争を重視するのか。自社独自の戦略が求められます」

ウォルマートの事例のように、ビジネスを大きく成長させる可能性を秘めているマーケットプレイス。その具体的な優位性について、内藤氏は三つのポイントを挙げる。

まずは「在庫リスクの軽減」だ。セラーが自らの商品を管理しているため、マーケットプレイスの運営企業は追加で在庫を抱える必要がない。そのため、新しいカテゴリーの商品を拡充するハードルが下がる。

また、二つ目の理由として「変化への対応力」がある。たとえば、特定の商品の注文が殺到した際、いち早くセラーに在庫を追加してもらえる体制を構築できる。また、仮にトラブルが発生した場合、迅速に該当商品やカテゴリーを非表示にするといった対応も可能だ。

三つ目の「データの集積」も大きなメリットといえる。多様な商品を取り扱うことで、幅広い顧客層からの購買データを集められる。運営企業は、このデータをもとに次の手が打ちやすくなるだろう。

内藤氏は「こうした仕組みが、日本における商習慣の課題の解決につながる」と語った。

「在庫リスクをお互いに軽減するために契約が複雑化するなど、現在の仕入れ販売には限界があります。また、小売企業が直接的な顧客データを獲得できない点も、大きな課題の一つです。これらを解決できるマーケットプレイスは、小売業界の利益構造を変えられると考えています。もちろん、新たな顧客へのリーチが増えるなど、セラー側にとっても様々なメリットがあります」

約90%がセラーの商品という企業も 欧米と日本の3事例を公開

Miraklのソリューションを通じて運営されているマーケットプレイスの平均成長率は、世界における自社ECサイトの約5~6倍だという。内藤氏は、どうすればマーケットプレイスを大きく成長させられるのかを示すために、三つの事例を紹介した。

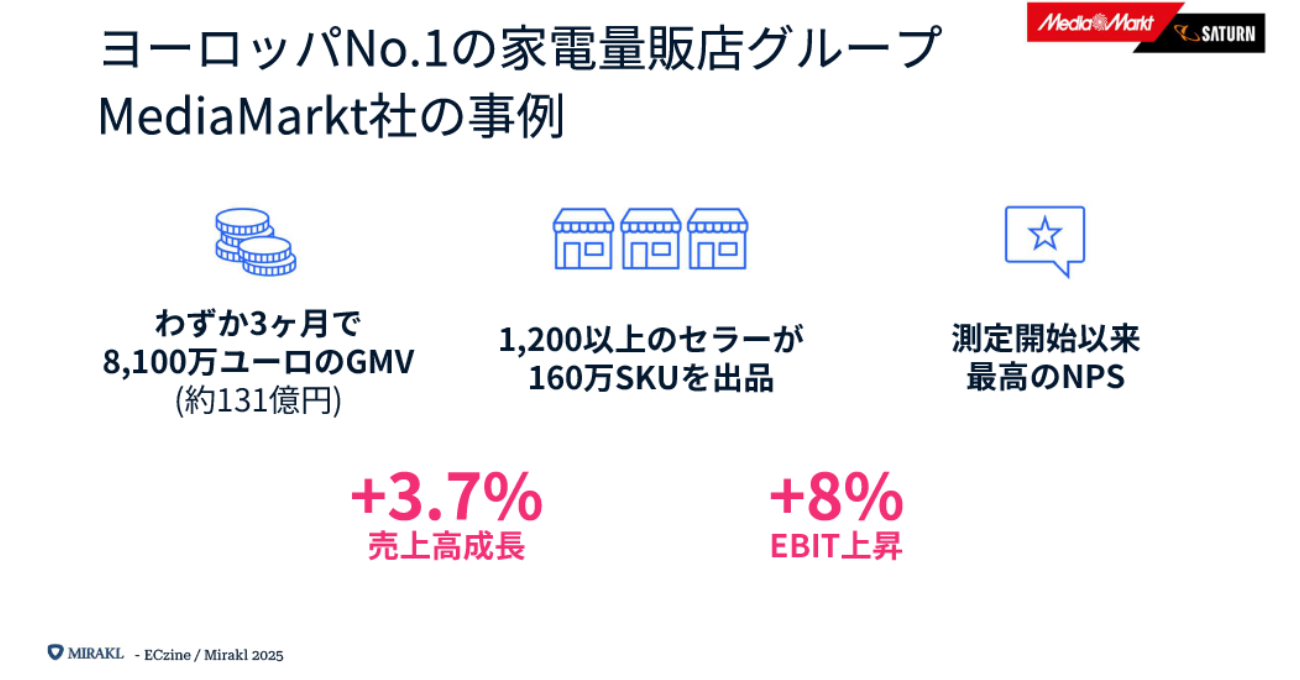

一つ目が、欧州を中心に展開する家電量販店グループのメディア・マルクトだ。

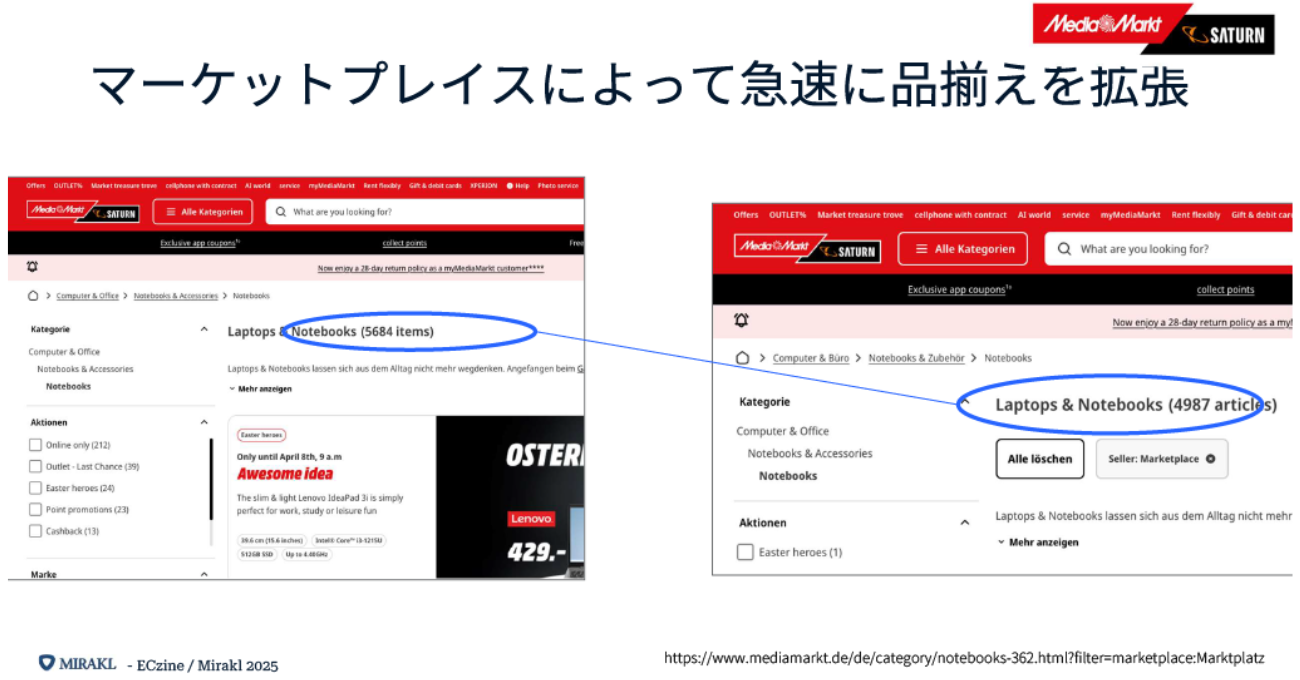

同社は、複数国でマーケットプレイスを運営している。着目すべきは品ぞろえの内訳。たとえば、次の図のように、ノートパソコンでは5,684点のうち4,987点がセラーによる出品となっている。

「つまり、商品の90%近くがセラーの出品によって構成されているときもあるのです。この方法で、同社は急速に品ぞろえを増やし、売上を伸ばしています。また、実店舗のスペースを一時的にセラーに提供しているのも、成果が得られている理由の一つです」

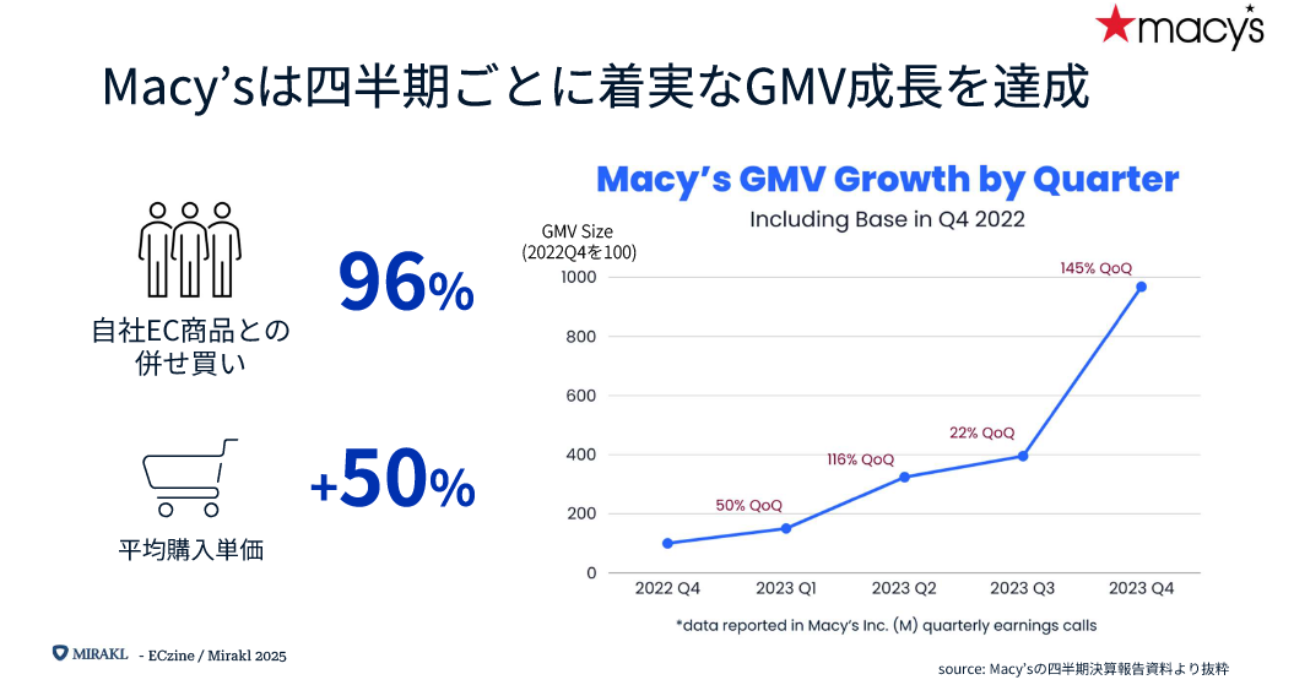

また、米国・ニューヨークに本社を構える老舗百貨店のメイシーズも、2020年代前半からマーケットプレイスに投資を続けている。自社商品とのあわせ買いが増えている点が大きな特徴だ。これにより、平均購入単価は約50%増加している。

元々同社は、日本の百貨店と同様に、若年層へのアプローチを課題としていた。しかし、マーケットプレイスを通じて、若者から求められている品ぞろえを急速に拡充することで、若年層へのリーチに成功している。また、結果として実店舗への送客増も実現したという。

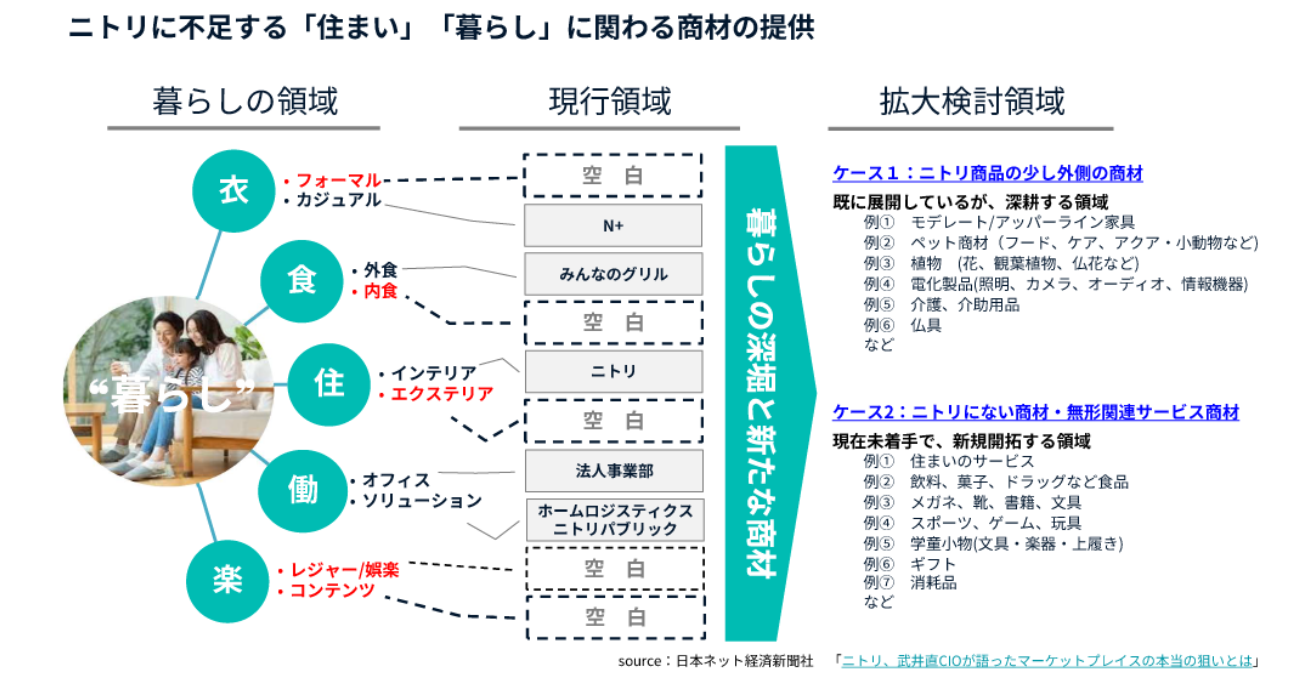

最後は、日本のニトリだ。これまで取り扱っていなかったカテゴリーの拡充に注力している。

「同社は、自社開発で在庫を抱えるだけでなく、良質なセラーによる商品を増やして、事業成長を加速する方針に転換したのです。今までは家の中で使用する商品がメインでしたが、今後は家の外も含めて“暮らし”を総合的に支える存在を目指しています。現在、ローンチに向けて取り組みを進めている段階です」

Miraklは、こうしたマーケットプレイス構築を支えるほかにも、セラーの商品カタログの統合を簡素化し、自動化する「Mirakl Catalog Platform」、リテールメディアで新たな収益源の確保を支援する「Mirakl Ads」、セラーが複数のマーケットプレイスに出品する際の最適化を図る「Mirakl Connect」といったソリューションをグローバルで提供している。

内藤氏は「これらには、顧客の行動特性を理解したAIを組み込んでいる」と強調した。これにより、単にマーケットプレイスを作る、もしくはマーケットプレイスに出品するだけでなく、その先のEC事業の成長を総合的にサポートする考えだ。

「Miraklが目指すのは、大手小売企業のサポートだけではありません。eコマースの仕組みを根本的に進化させたいのです。そのためには、小売企業をはじめ、ブランドやセラー、そして彼らをつなぐためのデータ管理やリテールメディアにAIを組み合わせた戦略が必要だといえます。当社のソリューションで、そんな未来を実現していきたいと考えています」